エンジニアブログ エンジニアの目で振り返る Interop Tokyo 2025 の注目ポイント

2025年6月12日から14日に Interop Tokyo 2025 が開催されました。AI、自動化、データセンターのキーワードが飛び交い、ShowNetで最先端技術を体感。さくらインターネット田中社長の講演も印象的でした。当社は併設イベント Data Center Summit にて「HPE Aruba Networking CX10000によるネットワークセキュリティ:マイクロセグメンテーションの新時代」の講演を実施。本ブログではイベントの注目ポイントを振り返るとともに、HPEのソリューションおよび当社が貢献できることをお伝えします。

吉田 健一郎

ネットワーク・クラウド製品のプリセールスエンジニア。AWS12冠取得に向けて勉強中

1. はじめに:Interop Tokyo 2025 閉幕

2025年6月12日から14日の3日間、千葉県の幕張メッセで、最新ネットワーク技術の一大イベント、Interop Tokyo 2025 が無事閉幕しました。今年も多くの来場者が詰めかけ、会場は熱気に包まれました。当社は、InteropではJuniper社のブース出展、併設イベントData Center Summitでは、HPE(ヒューレット・パッカード エンタープライズ)社との共同講演を行いました。本ブログでは、このイベントを通じて見えてきたネットワークにおける課題と今後の方向性、そしてHPEのソリューションと当社がどのように貢献できるのかについて、特に印象的だったセッションや展示を交えて振り返ります。

2. Interop初登壇:さくらインターネット田中社長のメッセージ

当社登壇レポートの前に、今回のInterop Tokyo 2025で個人的に印象的だった、さくらインターネットの田中社長の基調講演についてお話しします。私は昨年さくらのブログも書いていましたので初めて生で講演を聴けることを楽しみにしていました。

参考URL:STechIエンジニアブログ-日本のGAFA誕生?注目の「さくらのクラウド」と 4大クラウドをマルチクラウド接続してみた

ところが、事前登録にもかかわらず本会場は満席、、別室へ案内されモニターで拝聴するほどの大盛況ぶり。ガバメントクラウドや新NISAでのAIデータセンター関連企業として知名度が大幅に向上したこともあり、皆さんの関心の高さがうかがえました。長年Interopに関わってきた田中社長が今回初めて基調講演に立たれたのは、日本の「ものづくり」が失われている現状に危機感を持っている、その思いを皆さんと共有したい、からだそう。田中社長のビジョンは高専時代にさくらインターネットを起業した経験に基づく実践的な技術力から来ており、オープンソース活用や自社開発に積極的な姿勢はものづくり精神そのものです。

基調講演の主なポイントは以下の通りです。

- デジタル赤字への警鐘: 日本はデジタル分野で数兆円の貿易赤字を抱え、AI利用により将来的に数十兆円に膨らむ懸念がある。デジタルサービスを「利活用」するばかりで「自ら作り出せていない」

- AI「開発」の重要性: 「AIを利活用するだけでは、どんどん輸入が増えるだけなので、DXとAIが進めば進むほど日本が貧乏になる」。外国産のAIを利用するだけでなく、「いかに開発できるか」、「自分たちで生産・開発する」能力が必要

- 国内データセンターへの投資促進: 日本が貧しい国にならないためには、国内データセンターへの積極的な投資が不可欠。これが雇用創出、経済循環につながる

- 「ものづくり」の再興: 北海道ニセコにおける外国資本による「箱もの」買い占めの例を挙げ、日本人が自ら価値を創造する機会を失いつつある

こうした田中社長のものづくりや国内への姿勢が、ガバメントクラウド唯一の国産クラウド事業者としてさくらインターネットが条件付きで認定を受けたことが背景にあると感じました。データセンターを「電力通信と連携する国家インフラ」と位置づけ、地方分散(例:石狩データセンター)やGX(グリーントランスフォーメーション)への貢献、さらにはデータセンターへの電力供給不足問題の解決策の1つである「ワットビット構想」に言及するなど聴衆にインパクトを与えました。

3. 当社登壇:マイクロセグメンテーションの新時代

さて、当社の登壇です! 今回は、当社STechIとHPE様による共同セッション「HPE Aruba Networking CX10000が変革するネットワークセキュリティ:マイクロセグメンテーションの新時代」と題し、データセンターセキュリティの重要性と、HPE(ヒューレット・パッカード エンタープライズ)が提供する世界初の分散サービススイッチ「CX10000」の可能性について深く掘り下げました。

現代データセンターネットワークの課題

初めに、当社から現代のデータセンターネットワークが直面する、以下の課題について説明しました。

- 深刻な脅威の増大: 多くの企業がランサムウェアや標的型攻撃といった深刻なサイバー攻撃に直面している。

- データセンターの脆弱性: 大規模データセンターのようなネットワークは攻撃の標的になりやすく、一度侵入されるとシステム全体が暗号化され、事業継続に致命的な影響を及ぼす。

- East-Westトラフィックの増加と可視性の課題:

- 従来の単一サービスからクラウドやマイクロサービスへの移行により、サービス間のAPI連携による横通信(East-Westトラフィック)が増加している。

- VMやコンテナ間の通信は物理機器を通さないことが多く、このEast-Westトラフィックの経路が見えにくいという問題がある。

- この「見えにくさ」が、ランサムウェアなどによる内部での横展開攻撃(ラテラルムーブメント)を容易にしている。

- 境界防御の限界: 従来の「境界防御」はデータセンターの出入り口を守ることに特化しているため、一度境界を突破されると内部のEast-Westトラフィックは素通りしてしまい、現代の巧妙な攻撃を防ぎきることができない。

マイクロセグメンテーションによる解決と HPE Aruba Networking CX10000

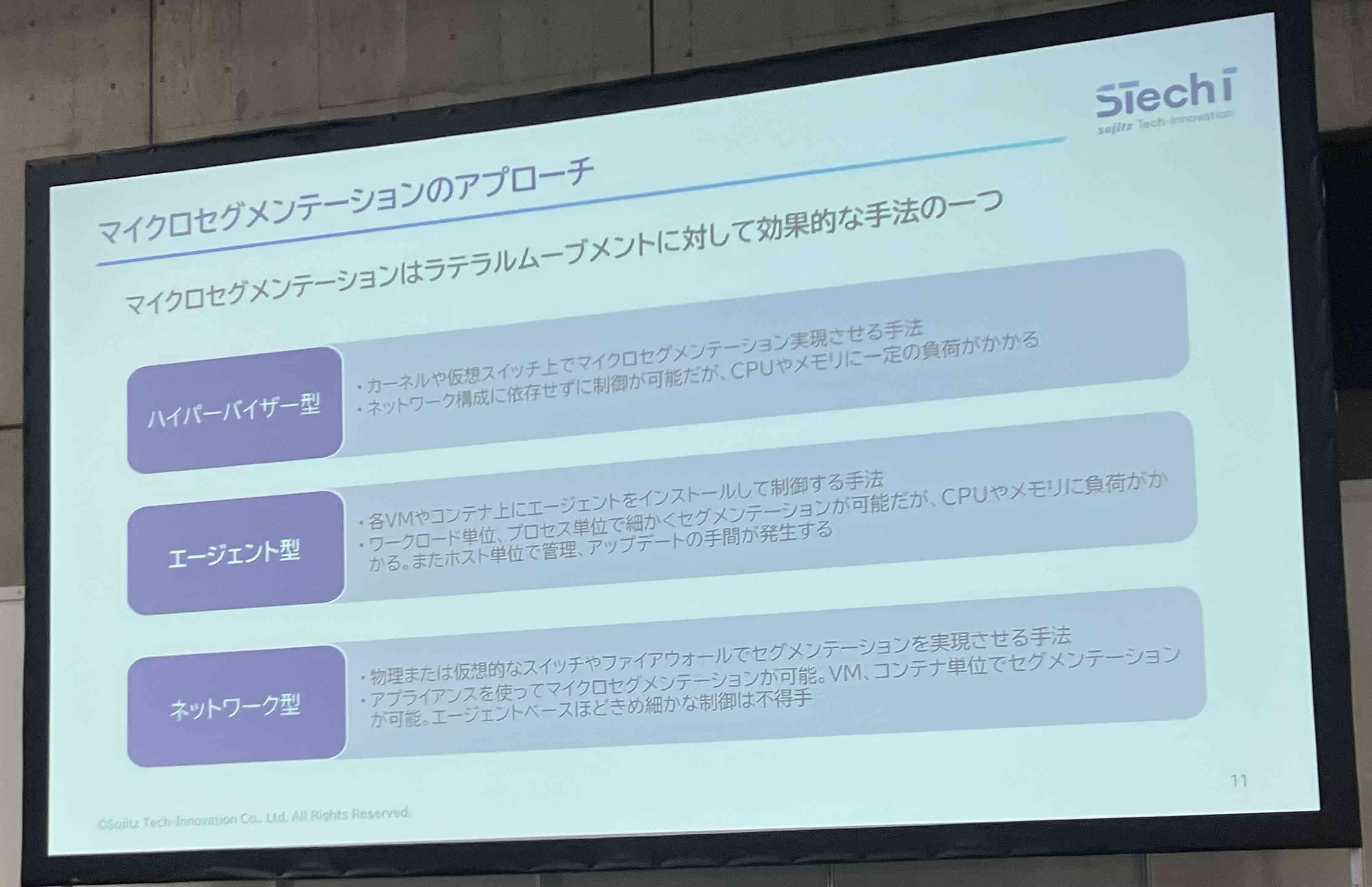

こうした脅威に対抗するには、通信をきめ細かく制御するマイクロセグメンテーションが不可欠です。マイクロセグメンテーションの実現には、

「ハイパーバイザー型」例:VMware NSX

「エージェント型」例:Akamai

「ネットワーク型」

の3つのアプローチがあります。

今回ご紹介したのは、ネットワーク型を採用した「分散サービススイッチ」という新しいカテゴリーの製品「CX10000」です。

このスイッチに内蔵されたDPU(データプロセッシングユニット)によるハードウェアオフロードによって、超高速処理を実現します。

当社の検証にて、CX10000 が VMware 以外のいくつかのハイパーバイザで、マイクロセグメンテーションが正常に動作することを報告しました。

セッションでは、このソリューションのメリットに加えて、今後の機能改善や CX10000 の製品ラインナップ拡充について、HPE様への要望を提示しました。

続いて、当社の要望を受け、HPE様より2024年7月には上位モデル「CX10000-40」が登場し、1.6Tbpsのファイアウォール性能を持つことを発表しました。CX10000は既に多くの導入実績があり、低コストで高パフォーマンスを実現できるとのこと。特に、HPEのハイパーバイザーHPE VME(HPE Morpheus VM Essentials Software)が CX10000と連携するプラグインにより、仮想環境からスイッチ設定までを一元管理できるようになることを発表しました。

最後に当社から、2024年4月からCX10000の評価検証を本格化し、各種展示会で紹介していることを述べました。お客様向けの検証機器もご用意していますので、データセンターのセキュリティ強化にご興味があれば、ぜひお気軽にご相談ください!

4. 会場で見つけた注目のトレンドと技術

ShowNetツアー

私は今回初めてShowNetのツアーにも参加しました。ShowNetは大手キャリアや企業のネットワークで2,3年後に必要とされる技術をいち早く体験できる場です。昨年からの柔軟なネットワークをテーマに、ネットワーク設計や運用に役立つ実用的なヒントやノウハウが提供されました。いくつかの注目の取り組みをご紹介します。

- グリーンネットワークの追求: 単なるポート無効化に留まらず、メーカーと連携し、使用しないMACチップやギアボックスへの通電を物理的に停止。数kW単位の電力削減を目指す技術です。

- 次世代の高速伝送: 光伝送装置を介さずルーターが直接DWDM化する「IP over WDM」技術を導入。「800Gb ZR+」や「100Gb ZR」により、必要な光ファイバーを削減し、コストと設備の両面で効率化を進めます。

- エンタープライズネットワークの課題解決: 企業の合併などで生じるVLAN IDやIPサブネット重複の課題に対し、EVPN VXLAN Type 5を用いた柔軟なネットワーク統合を提案。さらに、VXLANパケット内部まで検査しセキュリティ機能を提供するファイアウォール(Palo Alto NetworksやJuniper Networksの最新機種)が展示されていました。

- 今年の目玉!AIがネットワーク運用をアシスト: ChatGPT 4.0をMCBサーバーに組み込み、ShowNetの設計資料や過去設定データを学習させています。例えば、「なぜリンクダウンしているの?」と入力すると、関連する機器へログインして状態一覧を表示してくれたり、対応のアドバイスなどをしてくれます。チャットボットに自然言語で質問するとAIが回答するという実験が行われ、利用者の約6割から評価を得ていました。

※今回のShowNetツアーは、AITAC(一般社団法人 高度ITアーキテクト育成協議会)とShowNetの連携においてAITAC会員企業向けに実施されました

5. HPEのソリューションおよび当社が貢献できること

今回のInterop Tokyo 2025で焦点となった増大する電力消費(GX、省電力)、そしてAIや自動化がもたらすネットワークの変革に対し、当社が提供するHPEのソリューションがどのように貢献できるかをご説明します。

昨今、高性能デバイスの普及とデジタル化によって電力消費量は増大の一途をたどり、さらに続く電気料金高騰は企業にとって無視できない大きなコストになっており、省電力は大きなテーマになっています。HPE Aruba Networking製品群は、AIや機械学習を活用したAIOps機能でネットワーク運用を自動化・効率化し、無駄な電力消費を抑え、省電力化に貢献します。これはAI時代におけるデータセンターの安定稼働はもちろん、ワットビット構想で求められる効率的な電力利用にも役立ちます。例えば、ネットワークのトラフィックパターンをAIが学習し、閑散期には自動で一部のアクセスポイントの電力を落とすことで、無駄な電力消費を削減できます。

PoE機能も、接続デバイスの消費電力に合わせた最適な電力供給を行うダイナミックモードをサポートし、無駄を抑えます。Arubaのアクセスソリューション(Wi-Fi 6E対応APや有線スイッチ)は、高性能かつ電力効率も優れており、増え続ける接続デバイスや大容量通信も安定してサポートします。

また、講演でもご紹介したCX10000シリーズは、ネットワークとセキュリティ機能を統合した分散型サービススイッチであり、マイクロセグメンテーションを容易に実現します。これは、ネットワークを細かく分割し、各セグメント間の通信を厳密に制御することで、サイバー攻撃のリスクを大幅に低減する技術です。高効率なハードウェア設計や、リソース・電力使用量の見える化によって、効率的な電力利用と省電力化を推進し、GXの観点からも重要な役割を果たします。例えば、従来の分離型アプライアンスに比べて設置スペースを削減できるため、冷却効率も向上し、データセンター全体のPUE(Power Usage Effectiveness)改善に貢献します。

HPE製品で実現する統合インフラ

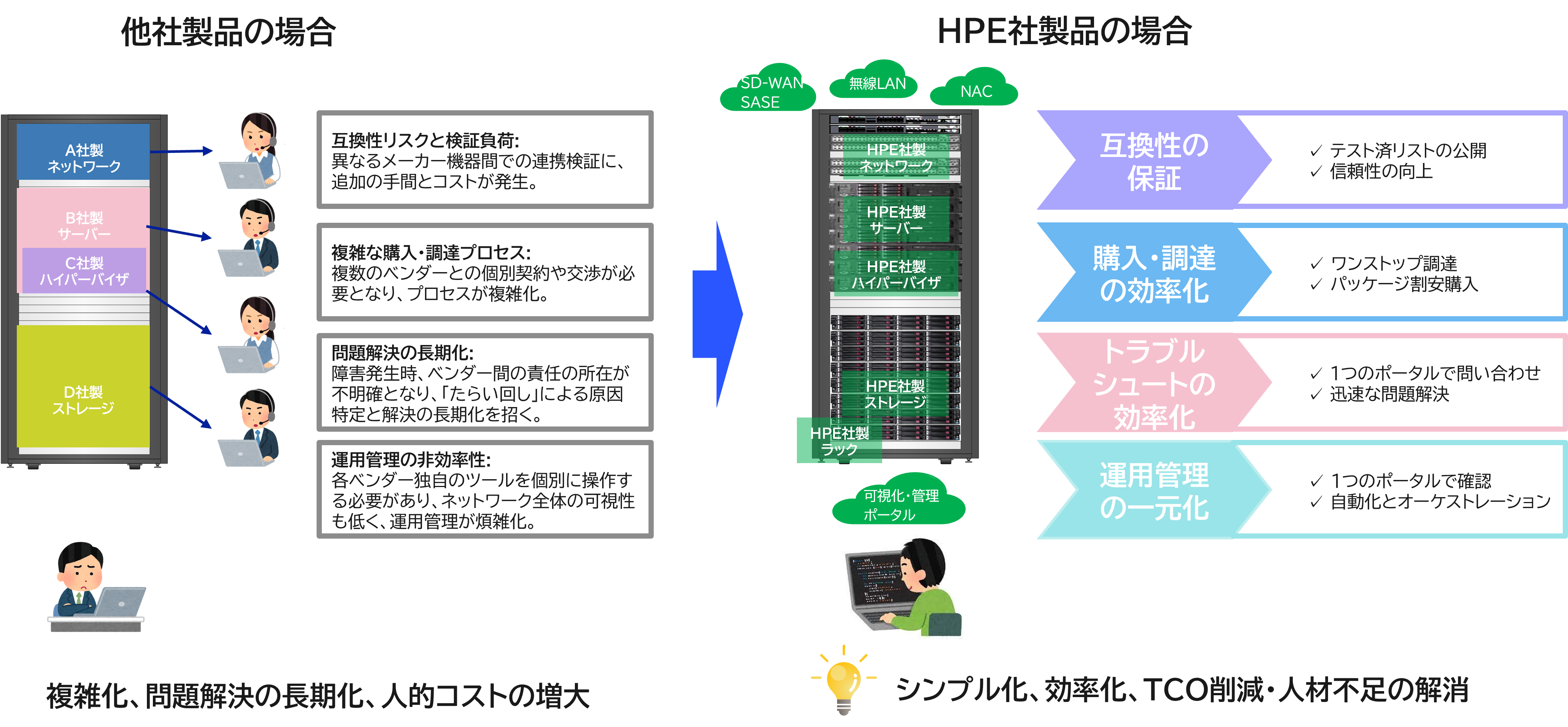

HPE製品の強みの一つとして、ネットワークだけでなく、サーバーやストレージも一社で統合できる点にあります。

この統合によって、互換性の保証、購入・調達・トラブルシュートの効率化、運用管理の一元化などのメリットがあります。さらに、HPE一社統合によって、電力の可視化と自動化がよりスムーズになり、データセンター全体の電力効率を大幅に向上させることができます。このため、ラックの中身をまるごとHPE製品で統一することで、各コンポーネントが連携し、よりきめ細やかな電力管理が可能になります。例えば、HPE ProLiant TCO Calculatorでは、古いサーバーから最新世代の HPE ProLiant Computeへの移行で、最大65%の電力削減や、ラック スペースから85%削減が試算されており、大幅な効率化が期待できます。

HPE GreenLakeのような従量課金モデルを組み合わせれば、必要な時に必要なリソースを柔軟に利用でき、初期投資を抑えつつ運用コストの最適化も図れます。さらに、サーバーとスイッチをパッケージとしてまとめて導入いただくことで、設計から導入、運用まで一貫したサポートを提供し、お客様の負担を軽減しながら、コストパフォーマンスに優れたインフラ構築が可能です。

HPEは、今回のInterop Tokyo 2025のテーマであるAI、自動化、データセンター効率化に関連する独自のコンセプトと技術も提供しています。

- Aruba Fabric Composer (AFC): EVPN/VXLANなどの複雑なネットワーク設定を自動的に作成し、データセンターファブリックの構築と運用を自動化するツールです。GUIベースで直感的に操作できるため、迅速にネットワーク構築が可能です。

- VSX (Virtual Switching Extension): いわゆるMLAG (Multi-Chassis Link Aggregation) 構成です。Active-Acitveの冗長性により高い可用性を可能とし、制御プレーンは独立しているため、片方のスイッチに障害が発生しても、もう片方のスイッチが動作を継続できます。近年、データセンターや大規模コア向けに利用が増えています。

- VSF (Virtual Switching Framework): いわゆるスタック構成です。複数の物理スイッチを論理的に一つのスイッチとして動作させ、単一のCotrolプレーン・単一のConfigになるため、運用管理が楽になります。インサービス ソフトウェア アップグレード(ISSU)機能によってネットワークを停止させることなくバージョンアップが可能なため、24時間365日稼働が求められるネットワークの年間稼働率が大幅に向上します。

これらの機能は、AIのワークロードが増大し、ネットワークの安定稼働と効率性がこれまで以上に求められる現代において、HPE Aruba Networking製品が提供する安定したネットワーク基盤の強みとなります。自動化された運用と組み合わせることで、次世代のネットワーク構築に貢献します。

また当社では長年サービスプロバイダを中心としたお客様と共に培ったネットワークに関する深い知識・経験があり、Juniper、Arista、Nokia、そしてHPEといった幅広い製品ラインナップを取り扱っています。お客様の要件に合わせて、性能とコストを最適化できるよう最適な製品を選定し、お客様のネットワーク全体のパフォーマンスを最大化します。

6. まとめ:Interopが示す未来、そして今後の展望

Interop Tokyo 2025 では、AIの進化でデータセンターの役割がどんどん大きくなること、ワットビットやGXといった環境負荷を減らす取り組み、国内とグローバル、それぞれの視点からのインフラ投資の大切さ、そして技術が社会の課題解決にどう貢献できるのかなど、たくさんのヒントがありました。

今回のInteropで得た知見と、私たちが講演でご紹介した「HPE Aruba Networking CX10000が変革するネットワークセキュリティ:マイクロセグメンテーションの新時代」で培った経験を糧に、私たちは、これからもHPEの幅広い製品・ソリューション提供を通じて、お客様のビジネスの発展に貢献していきたいと考えています。特に、AI時代に求められる新しいネットワークの要件に対応し、持続可能な社会の実現にも貢献できるよう、これからも技術革新を追求していきます。

さくらインターネット田中社長が語られた「目先の利益だけでなく、社会課題に向き合いながら成長を目指すべき」という言葉の通り、日本のデジタル赤字問題や、ものづくり精神の再興は、日本全体で取り組むべき課題と感じます。 さくらインターネットのような国内企業の存在は、日本のデジタル主権と経済の成長にとって本当に重要ですね! 私たちも、お客様のデジタル変革を支援する中で、そうした国内の重要な取り組みを心から応援し、貢献していきたいと思っています。

次回のInterop Tokyo 2026も、どんな新しい技術革新や、さらに進化したネットワークの世界を見せてくれるのか、今から楽しみですね!これからも私たちの活動にご注目ください。

- #Aruba

- #HPE

- #ネットワーク

- #ネットワーク・セキュリティ

- #ハイブリッドクラウド

- #マルチクラウド

エンジニアブログ

Stech I Labに関するお問い合わせは、

こちらのフォームからご連絡ください。