2017年12月14日

これからの仮想基盤の主役は HCI オンプレ、クラウド両面での採用が真のハイブリッドクラウドを実現する!!(2)

ヴイエムウェアの望月です。

前回に引き続き、VMwareが提供するストレージ仮想化技術をベースとしたハイパーコンバージドインフラ(HCI Powered by vSAN)についてお話をさせていただきます。

前回は市場の動向や課題をベースにどのような解決になるのか?や、今後のハイブリットクラウドに向けたVMwareとしての考えをお伝えいたしました。

今回はHCI Powered by vSANの強みがどこにあるのか?について、ご紹介をさせていただきます。

ストレージ仮想化機能がHCIの特徴と導入効果を決める

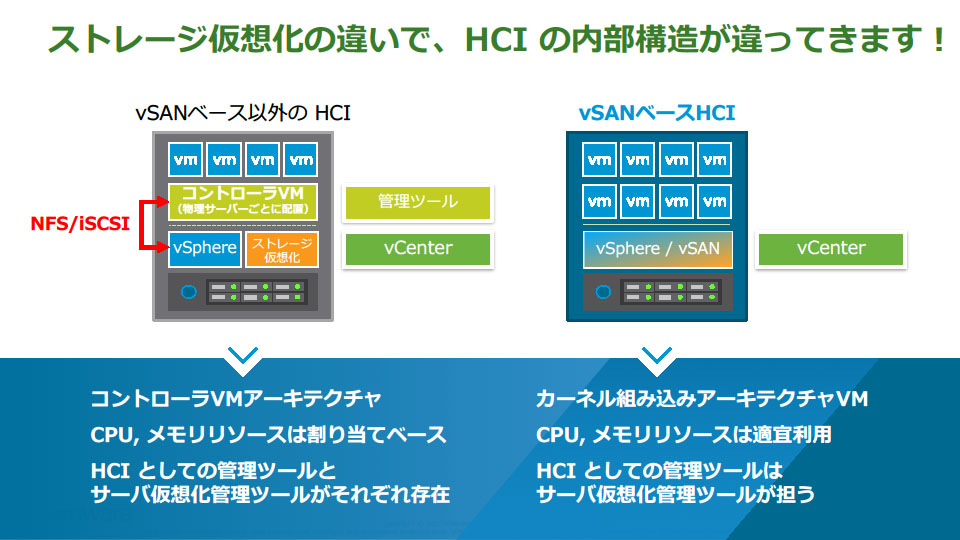

サーバだけでなく、ストレージまで仮想化されたハイパーコンバージドインフラは、外観上は普通のx86 Serverです。外からの見た目だけでは、なかなかその特徴が見えにくいハイパーコンバージドインフラの特徴を見極めるポイントが、「ストレージ仮想化機能」です。 ストレージ仮想化機能の実装方法が、目には見えない論理的な内部構造を決める要因となり、ハイパーコンバージドインフラの特徴を大きく左右します。

前回、VMwareが提供するストレージ仮想化機能であるvSANはvSphereのカーネルに組み込まれた機能としての提供が特徴であることをお伝えしました。

この実装がもたらすHCIの特徴は

- 論理的に最もシンプルな構造を実現する

- vSphereをサーバ仮想化として使うユーザ様にとっての管理性を最大化する

です。

これがVMwareが目指す HCI の姿です。

ハードウェアが物理的にシンプルな構造であるほど、障害ポイントが最小化され、問題解決の早期化に繋がるのと同じように、ソフトウェアの世界でも構造がシンプルであることはとても効果的なことなのです。 ただし、そのためには、1つの大きな覚悟が必要です。それが、サーバ仮想化機能 (=ハイパーバイザー)の選択肢を絞り込むことです。VMwareはサーバ仮想化機能をvSphereに絞った、ストレージ仮想化機能を選択しました。一見すると、選択肢が少なくなることがデメリットになり得る覚悟ではありますが、この覚悟が「究極のシンプルさ」を実現する上での最も重要な最初の判断です。

個人的に、この覚悟は好きです。ビジネスの面から考えると、比較の「◯, ×表」では「×」がつくような項目なので、選択肢が多い方が、一見よく見えますが、実はこの絞り込みが、実際の導入効果の最大化につながる一番の要素となっています。

特に、管理運用面から見ると、サーバ仮想化とストレージ仮想化が、ESXiという一つの形で提供されるので、ESXiの管理ツールである、vCenterは、そのままVMwareのHCIの統合管理ツールになれるわけです。

ご検討、ご選定の際には、ぜひ物理的な見た目や機能だけでなく、内部的な構造にも注目していただけるといいのではないでしょうか。

HCI の導入効果を最大化! 期待を超える

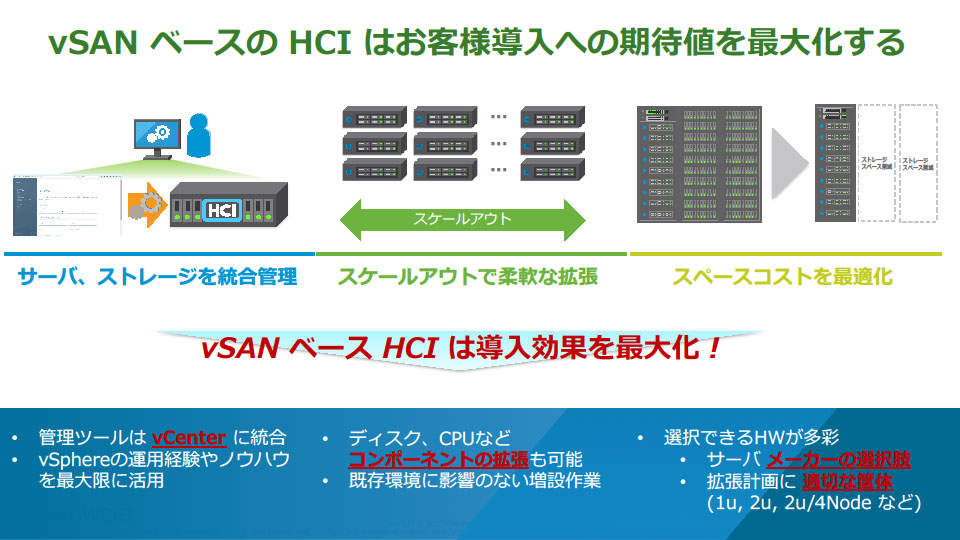

では、具体的にVMwareのHCIを使うことで、どのような効果を得られるのか?に話を移していきます。おそらく、多くのお客様が下記に記載したような、導入効果を期待されているのではないでしょうか。

- サーバとストレージの統合管理で、運用負荷を下げる

- 容量増加に伴う拡張作業をシンプル化し、段階的な拡張でストレージへの投資を最適化する

- 設置面積、電力を削減し、ファシリティコストも最適化する

これらのご期待値はHCI全般に言える導入効果として説明されることが多い項目ですが、「効果の大きさ」の観点で見ると、選定したHCIによって差が出るポイントでもあります。

統合管理については、前述の通り、vCenterにツールが統合された環境となりますので、複数のツールを使い分ける必要がなく、かつこれまで、vSphereを運用管理してきた経験値やノウハウが、HCIを導入した後も継承できることは、ご導入をいただいた多くのお客様から高いご評価をいただいているポイントです。

さらに、「HW選定の自由度の高さ」も、vSANベースHCIの大きな特徴です。スケールアウトに加え、コンポーネントごとの「きめ細やかな拡張」で導入後の様々な拡張要件に対応できることが、HCIの適応領域を大きく広げてくれます。

見るべきは、今だけではない!将来実現すべきハイブリッドクラウドを見据えて

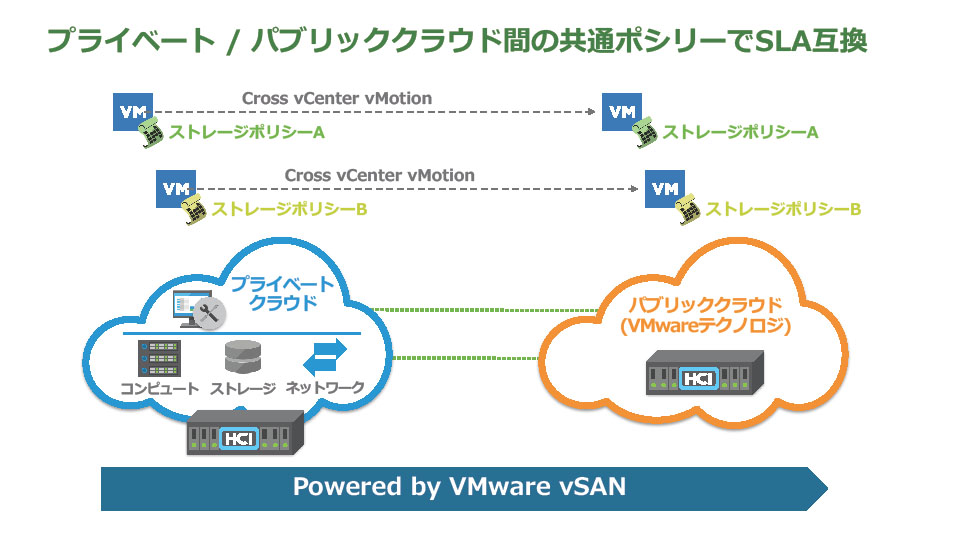

最後に視点を近い将来に移してみましょう。ブログのタイトルにもある通り、オンプレのクラウドとパブリッククラウドを上手に使う「ハイブリッドクラウド」が皆様の将来的なゴールであると考えています。

その実現に向けたステップとして、オンプレ側のシンプル化を実現するのがハイパーコンバージドインフラであり、その最適化に向けたVMware vSANベースの特徴をご説明してきました。

次に見るべきことは、「パブリッククラウドといかに連携するか?」です。

VMwareの答えはシンプルに、

- VMwareテクノロジを使ったパブリッククラウド

の選択肢を増やし、パブリッククラウドもプライベートクラウドのリソースの一部のように使っていただくことを考えています。サービス基盤にvSANを採用いただいているパブリッククラウドであれば、プライベート側で設定した、ポリシー(仮想マシンごとのデータ保護レベルなどの条件)がパブリッククラウドに移動しても自動的に継承され、設定変更を必要とせず、両クラウド間でのSLAが維持されます。

オンプレミスのプレイベートクラウドとパブリッククラウドが全く同じアーキテクチャであることで、最もシンプルなハイブリッドクラウド環境が実現されていることがお分かりいただけるかと思います。 HCIもハイブリッドクラウド化も、VMwareが進んでいく方向性には、「シンプルさの追求」が重要視されていると改めて感じています。

ただ、実際にはシンプルなものほど、その実現には難しさが伴うことも多くあります。

vSphereカーネルへ組み込みでのvSANの開発やVMwareのテクノロジをパブリッククラウド事業者様に、ご採用いただくため、VMwareとしても、大きな投資を行っており、その結果が10,000社を超えるお客様のvSANベースHCIのご導入や著名なクラウド事業者様でのVMwareテクノロジの採用につながっています。

パブリッククラウドとの連携については、最近の大きな話題で、先般開催した、vForum 2017の中でも多くの情報をご提供させていただきました。オンラインではセッション資料のダウンロードも可能となっておりますので、最新動向や情報収集には、ぜひ こちらもご活用ください。

さて、話をHCIに戻すと、目指すべき方向性として、少し先(決して遠い未来ではない)にあることにも目を向けていただけると、HCI導入の意味がより大きなものになるのではないでしょうか。

「ハイブリッドクラウド」をその一例としてあげさせていただきましたが、VMwareが発信している情報を見ていただけると、それが決して、遠い未来ではないことを実感いただけるのではないかと思います。

最後に

これまで2回の内容で、ストレージ市場やハイブリッドクラウドを見据えての、VMwareとしてのHCIへの取り組み、ベースとなるストレージ仮想化機能 VMware vSAN の特徴についてご紹介をさせていただきました。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この内容が皆様の次世代基盤検討に何かの形でお役立てをいただければ幸いです。

HCIの市場は日々成長を続け、今後もこれまで以上のスピードで導入や技術革新が進んでいくことが予測されています。今後も何かの機会で、皆様に最新の情報をお伝えできる場面が来ることを楽しみにしております。