2017年10月 3日

ついに日本上陸した HCI の二大巨頭「HPE SimpliVity」 ~ 実用性を考え抜いて目指した世界(1)

ストレージ事業が好調な HPE がなぜライバルとも言える HCI に投資し続けるのか。既存のストレージはどうするのかーーー?

HPEのエバンジェリストが、自身の経験を踏まえながら現在の HCI 市場を洞察。Nutanix と並ぶ二大勢力「SimpliVity」の買収意図を語ります。

このコラムの目次

はじめまして。ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)の小川と申します。

最近、「デジタルトランスフォーメーション」という言葉をよく耳にします。この変革は「企業におけるITの『使い方』を変えていこう」というものですが、成功するためにはITだけでなく、既存事業そのものにも手を加えなければならないこともあるでしょう。

HPEもそうです。一部の事業を売却してまで、今後の糧となるであろう製品や事業を買収し、 "変革"を実現しようとしています。直近ではAruba Networks、SimpliVity、Nimble Storage、SGI、Cloud Cruiser、Cloud Technology Partnersなどを立て続けに買収しました。

その中より、ITインフラにおけるメインストリームとして、業種や企業規模によらず採用されているサーバー・ストレージ・仮想化周りの戦略製品についてご紹介します。この3つのキーワードで"何か"を思い浮かべた方も多いでしょう。そう、ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ(通称HCI)です。

HCI市場動向への洞察

みなさんは、SANストレージの「SAN」ってご存知でしょうか―――?

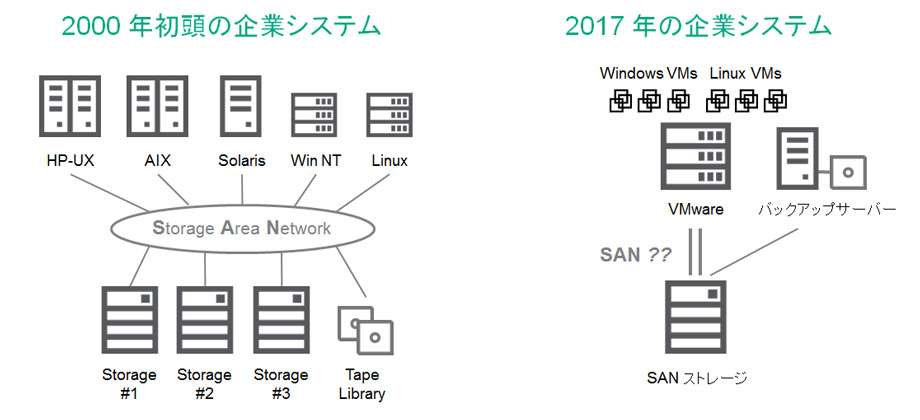

答えはStorage Area Networkです。実は私、10年以上前にこのSANストレージの研究開発部門に勤務していました。当時は名前どおりの「ストレージ用ネットワーク」を導入したITインフラが多くみられ、当時は仮想化技術がほぼ無かったこともあり、各サーバーがそのまま物理(ベアメタル)で構成されていました。UNIXとIAが拮抗していた時代でもあり、一企業のITインフラでWindowsやLinux、Solaris、HP-UX、AIXなどのベアメタルサーバーが100個以上も混在していたものです。

サーバーがこれだけあるものですから、データ置き場であるストレージもこれら一通りのOSと接続しなければなりません。ヘテロジニアスな「統合ストレージ」と「SAN」が求められたのは必然でした。

ですが現在はどうでしょう。みなさんは最近ストレージで"ネットワーク"を組んでいますか?

UNIX→x86 Linuxへのダウンサイジングが図られ、エンタープライズシステムで常用されるOSの大半はWindowsやRed Hat Enterprise Linuxになりました。仮想化技術を用いるのが当たり前となったことで、これらのOSはストレージへ直接アクセスすることもありません。ヘテロジニアスが自慢のSANストレージに実際にアクセスしているのは、もはやVMwareハイパーバイザーがほとんどになってしまいました。みなさんの中にも、vMotionやHAが内蔵ディスクでは利用できないので、仕方なくSANストレージ(共有ストレージ)を選んでいる、という方が多いのではないでしょうか。これでは、確かにSANストレージは使っていますが、SANを組んでいるとは言えません。

これに対し、HCIは仮想化システム(ハイパーバイザー接続)専用ながら、内蔵ディスクのみでvMotionやHAが実現できます。仮想化の採用率を考えると、HCIが伸びるのは必然と言えるでしょう。

HPEはHCIをどう捉えているか?

ご存じのとおり、HPEにはストレージ事業があります。製品で言えば主力の3PARがありますし、15年近く続くエントリーラインのMSAや、変革の1ピースとして買収したNumble Storageも日本法人への統合が完了し、今秋よりHPEストレージ製品として本格展開していきます。

「ストレージ事業もありながらHCIなんて社内競合では?」とも言われますが、我々社員はあまりそうは感じていません。HPEは、現在のところ「HCIは仮想化専用」と捉えています。少しだけネガティブな言葉を使えば「ハイパーバイザーありき」ということです。仮想化はメインストリームではありますが、未だにメインフレームが残っている事実があることからも、UNIXサーバーもまだ残るでしょうし、あえて仮想化しないシステムも不思議と増えています。このようなヘテロジニアスな環境を癖なく対応できるユーティリティーストレージも引き続き求められるのです。もちろん、HCIでもiSCSIなどでベアメタルサーバーにもボリューム提供できますが、機能制限がありますし、そもそもUNIXだったらファイバチャネル(FC)を使いたくなりますよね??

そう。性能や機能もありますが、ストレージは「信頼性」や「可用性」も1つのメトリクスになります。サーバー障害は一時的な業務停止で済みますが、ストレージ障害は下手をするとデータロスにつながりますので。。。

そういった意味では、HPEはHCIに対して信頼性を重視しているのもポイントです。HPEでいうMSAレベルの信頼性で済ませているのHCI製品も見られますが、サイロなシステムにしたいなら別ですが、仮想化の「統合インフラ」として使うのであれば1~2ランク上、つまり3PARに近いレベルのデータロス耐性でなければとHPEは考えています。HPEがSimpliVityを買収した理由には、このように高性能・多機能はもちろんのこと、信頼性(データロス対策)まできちんと考慮されてことも理由の1つとなっています。

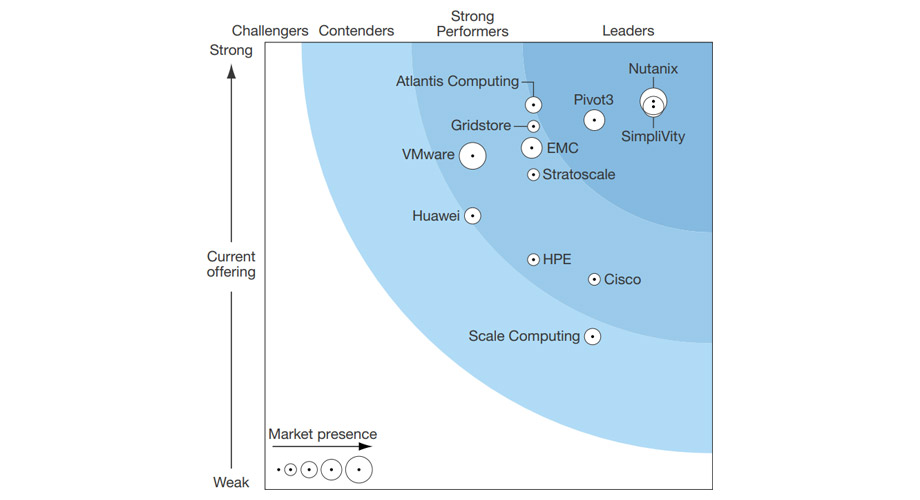

出典: The Forrester Wave™: Hyperconverged Infrastructure (HCI), Q3 2016

クラスタ化しているサーバーが複数の障害が発生すれば、業務は停止するでしょう。これは問題ですが、クラスタ化しているストレージ・ディスクに複数の障害が発生すれば、データが消失し、復旧作業も長時間掛かります。

HCIはより一歩進んだ(Hyper)コンバージドインフラ。つまり統合基盤として利用されるものです。メインフレームやUNIXシステムに接続するストレージほど高信頼である必要はありません。だだ、どのくらいの信頼性であるべきか、データロスが発生するとどれくらい困るかを想像しながら導入を検討していきましょう。

HPEのハイパーコンバージド主力製品「HPE SimpliVity 380」