2025年5月21日

VMwareからの移行に関する「4つの不安」と解決のアプローチ

企業のITインフラとしてVMwareの仮想基盤を利用する企業の中には、「既存のVMware ESXiに課題があり、パフォーマンス改善を検討したい」「VMwareの更新費用が高く、費用の圧縮を検討したい」という企業があり、移行先としてNutanixを検討する企業が増えています。

こちらの記事では、

仮想基盤としてのVMwareとNutanixとの違いや移行方法について紹介しました。今回は、「パフォーマンス課題」「新環境への不安」「移行への不安」「費用面の課題」の4つのテーマに分けてNutanixの検討、導入のポイントを紹介します。以下のような方におすすめの記事となっておりますので、ぜひご覧ください。

- 現在VMwareの仮想基盤をご利用中の方

- Nutanixの概要をある程度理解している方

- Nutanixが自社に合うかどうか、検討基準を見つけたい方

「パフォーマンス面の課題」から見たVMwareとNutanixの比較

では、パフォーマンス面の課題解決のポイントとして、VMwareとNutanixの機能面の比較をご紹介しましょう。

※HCIやNutanixの概要については、こちらの記事をご参照ください。

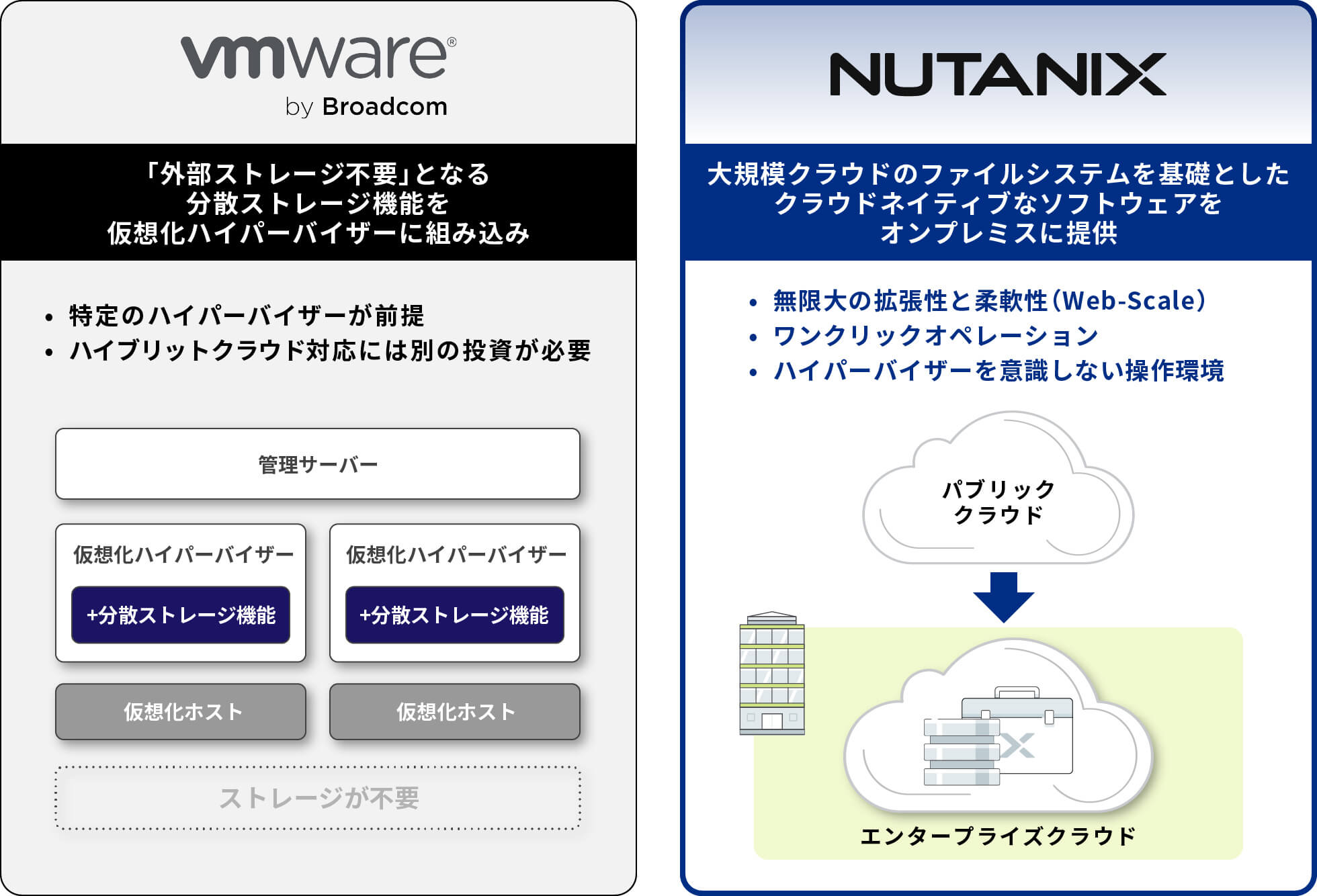

VMwareは「外部ストレージが不要」となる分散ストレージ機能を仮想化ハイパーバイザーに組み込んでいます。そのため、特定のハイパーバイザーが前提で、ハイブリットクラウド対応には別の投資が必要でした。

その点、Nutanixは、大規模クラウドのファイルシステムを基礎とした「クラウドネイティブなソフトウェア」をオンプレミスに提供することを基本概念としています。そのため、ワンクリックオペレーションや拡張性と柔軟性、ハイパーバイザーを意識しない操作環境といった特徴があります。

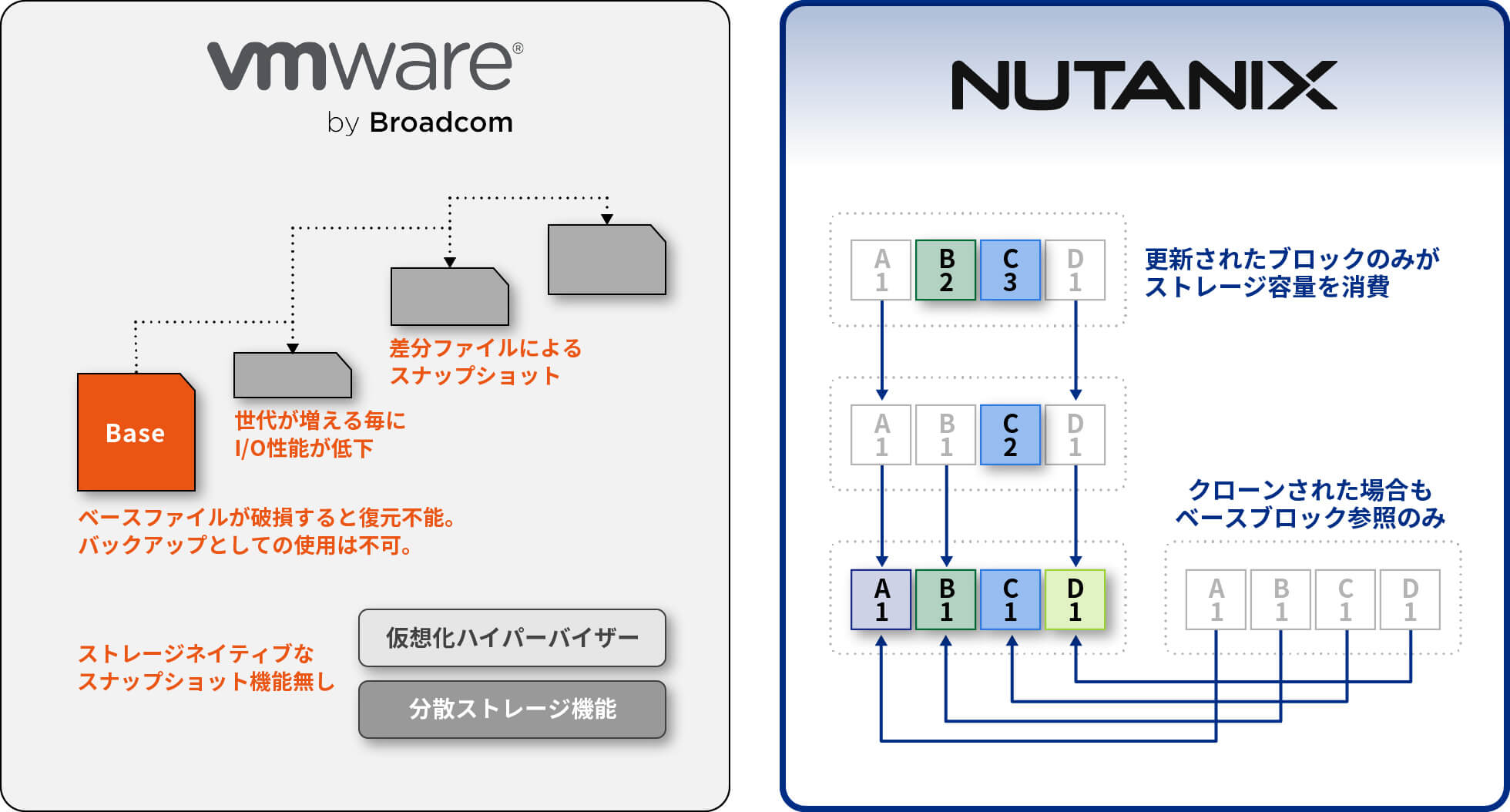

○「スナップショット」機能

○「スナップショット」機能 VMwareは、分散ストレージにはストレージレベルのスナップショット機能は未実装であるのに対し、Nutanixは、ストレージネイティブなスナップショットを標準実装しており、自己修復機能を備えたファイルシステムや、ブロックレベルでのメタデータ管理によりストレージ容量の圧迫なく多世代取得が可能です。また、取得・削除時のI/Oへの影響がない点も特徴です。

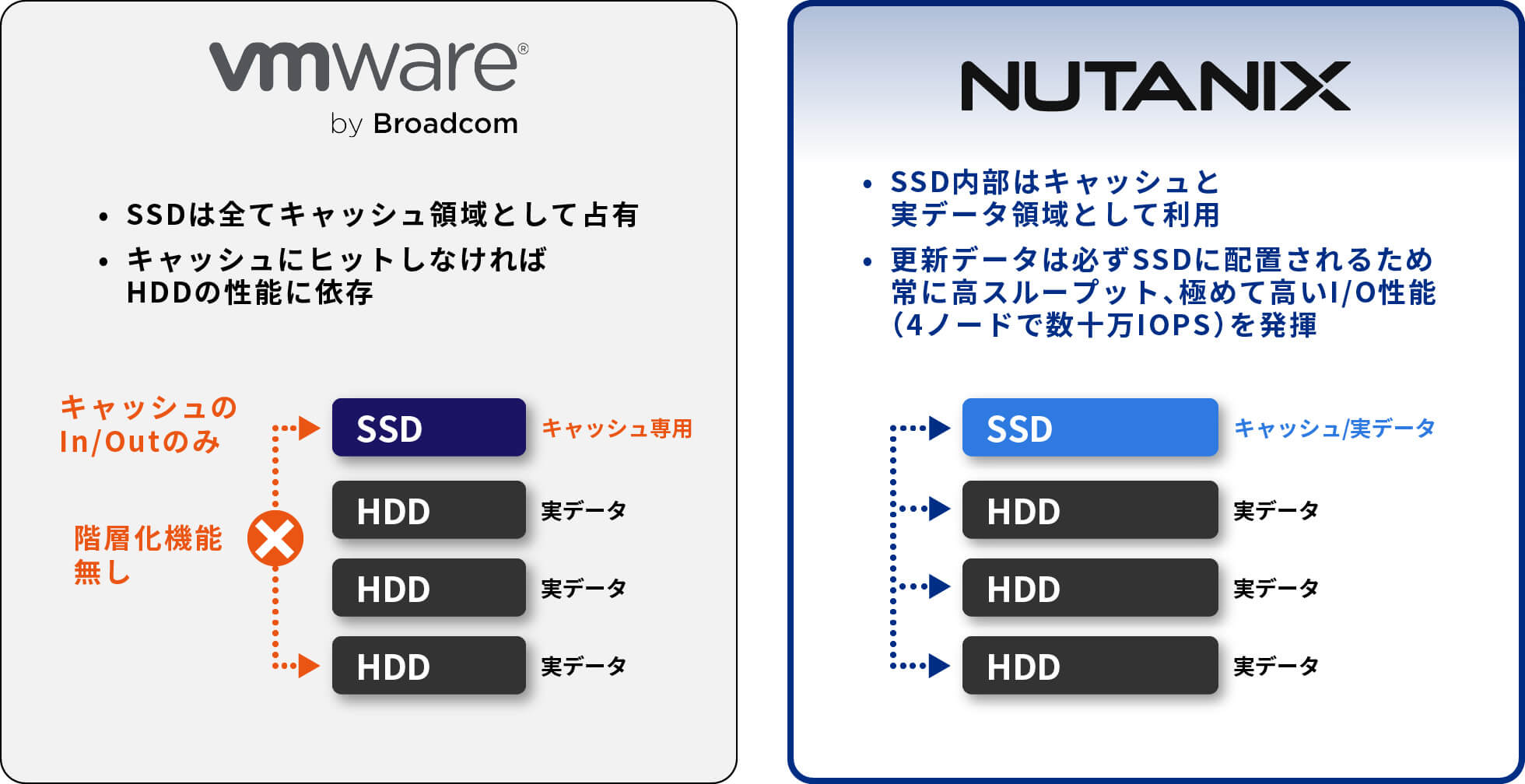

○「ストレージ階層化」

○「ストレージ階層化」VMwareは、SSDは全てキャッシュ領域として占有しており、キャッシュにヒットしなければHDDの性能に依存することになります。 その点、Nutanixは、SSD内部をキャッシュと実データ領域として利用可能で、更新データは必ずSSDに配置されるため常に高スループットの性能を発揮することが可能です。

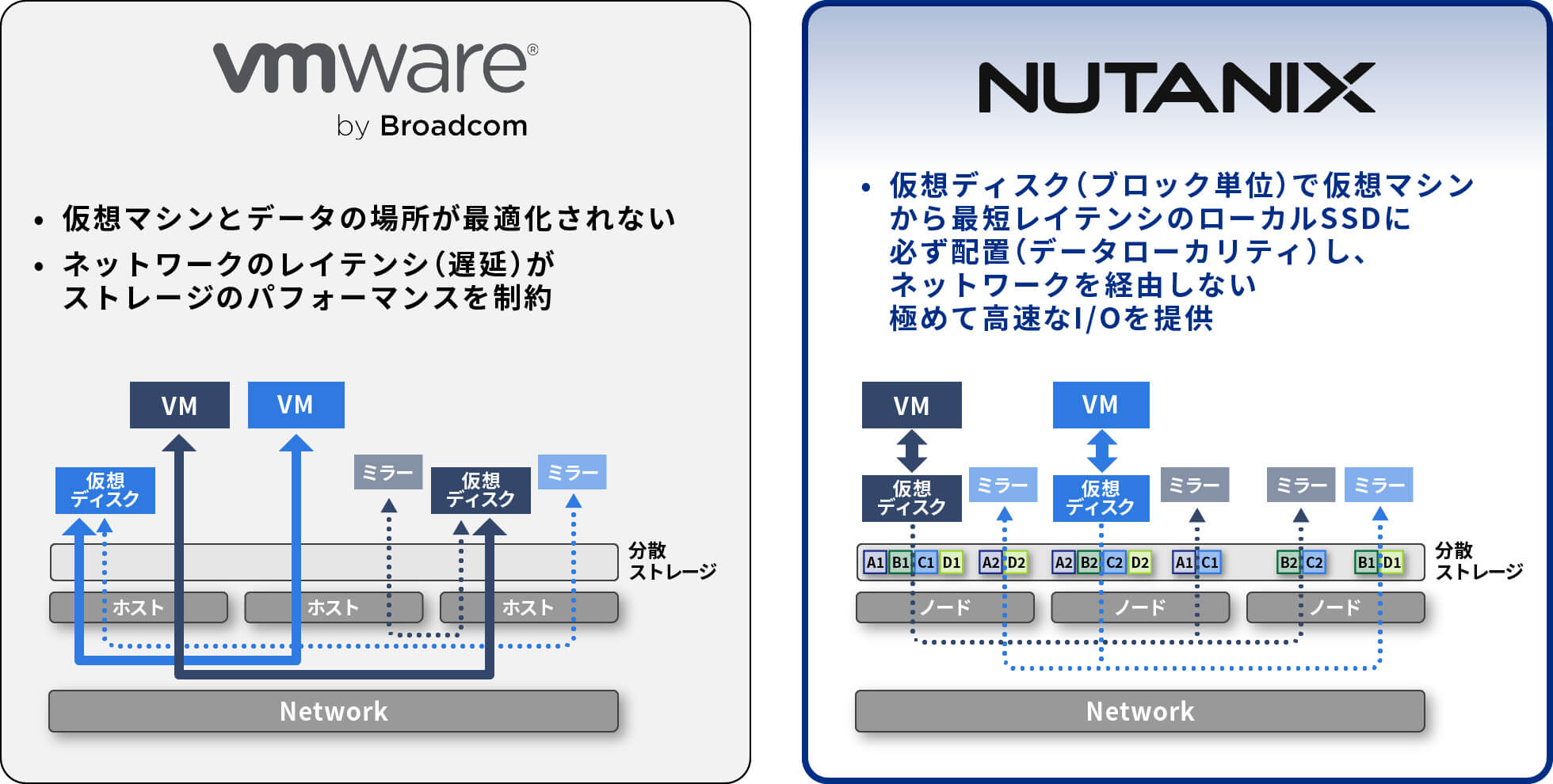

○「データの配置と冗長化の違い」

○「データの配置と冗長化の違い」VMwareは、仮想マシンとデータの場所が最適化されず、ネットワークのレイテンシ(遅延)がストレージのパフォーマンスを制約することがありました。 一方、Nutanixは、仮想ディスク(ブロック単位)で仮想マシンから最短レイテンシのローカルSSDに必ず配置(データローカリティ)されるため、ネットワークを経由しない極めて高速なI/Oを提供しています。仮想マシン(以下、VM)が移動した場合はデータ書込に応じて順次ローカルに配置され、ネットワーク帯域の過度な確保は不要で、設計が極めてシンプルという特徴があります。

○「障害発生時の違い」

○「障害発生時の違い」VMwareは、「キャッシュSSD」1本と「キャパシティHDD/SSD」最大7本でディスクグループを構成しており、キャッシュSSD1本の障害、もしくは重複排除・圧縮有効時はキャパシティHDD/SSD1本の障害で同一ディスクグループが全停止するため、1本の障害で最大8本分のデータ回復が必要となります。

その点、Nutanixは、障害の発生したドライブのみを切り離してオフライン化し、ミラーデータの喪失を検知次第、直ちにブロック単位のミラーをクラスタ全体で再構築する自己修復機能を備えています。

また、Nutanixのサポートは、原則としてすべてダイレクトサポートです。中間エスカレーションや特殊なサポート契約を必要とせず、サポートエンジニアが迅速に対応します。また、アラート通知はNutanixサポートに自動送信されるため、原因の切り分けが事前に実施され非常に迅速なサポート対応が可能です。

VMwareは、同一構成、同一モデル、同一世代での組み合わせが原則で、増設が必要となった場合は新規クラスタでの別構築が必要なのに対し、Nutanixは、構成・モデル・世代の混在クラスタに完全対応しており、ハイパーバイザーの「Nutanix AHV」ではCPUの世代差があっても、自動構成により設定不要でライブマイグレーションが可能です。このため、ビジネスの変化に即時対応が可能で、将来的な機器更新時のインパクトも低減します。

また、保守期限満了に伴う機材入替えについても、クラスタへのノード追加と取外しがワンクリックで完了するため、仮想化基盤の一斉更改が不要という高い柔軟性を備えています。

「新環境への不安」に対するNutanix運用のポイント

続いて、「新環境への不安」に関するNutanix運用のポイントを紹介します。

Nutanixはマルチハイパーバイザーに対応しており、無償で利用を開始できる「Nutanix AHV」が標準でバンドルされています。

>NCIの全容もまるわかり!NutanixのハイパーバイザーAHVとは?

ハイパーバイザーの設定や操作は統合管理ツール「Nutanix Prism」にて行うことができ、管理機能の構築が不要で、効率的な運用が可能です。

「Prism」では、仮想マシン操作や新規仮想マシン作成、バックアップ運用、データリストア、エラー通知対応、ネットワーク変更、ストレージ管理、ハードウェア監視やアップデート作業、停電対応に至るまで、どのハードウェアでも、どのハイパーバイザーでも、一貫したUIによるワンクリックオペレーションを特徴としています。

このため、基盤運用に関わる負荷を低減し、パブリッククラウドと同様に「運用を意識しない」クラウドネイティブなインフラを提供しています。

さらに、仮想化基盤の運用で想定される課題については、自動化ツール「X-Play(クロスプレイ)」があります。

これは、たとえば、「仮想マシンに適切な容量が割り当てられておらずリソース活用が非効率的である」「定期的な運用報告でレポートを作成しなければならない」「需要の予測ができず適切なタイミングで拡張ができていない」といった、潜在的な課題に対し、Nutanixクラスタの運用タスクを自動化する機能です。

コーディング不要でGUIから簡単に開発できるうえ、事前定義済みのテンプレートも活用できる特徴を備えます。たとえば、仮想マシンのディスク拡張に際し、「特定の仮想マシンに対してディスクの残容量が不足する前に管理者グループにSlackで通知しディスクを拡張する」ことや、「新たに作成された仮想マシンに対し事前に作成済みのバックアップ/DRポリシーを自動で適用する」といった自動化例が考えられます。

こうした機能を利用することにより、さらなる運用効率化を実現することが可能です。

「移行への不安」「費用面の課題」に関するポイント

続いて、「移行への不安」「費用面の課題」に関するNutanixのポイントをご紹介します。

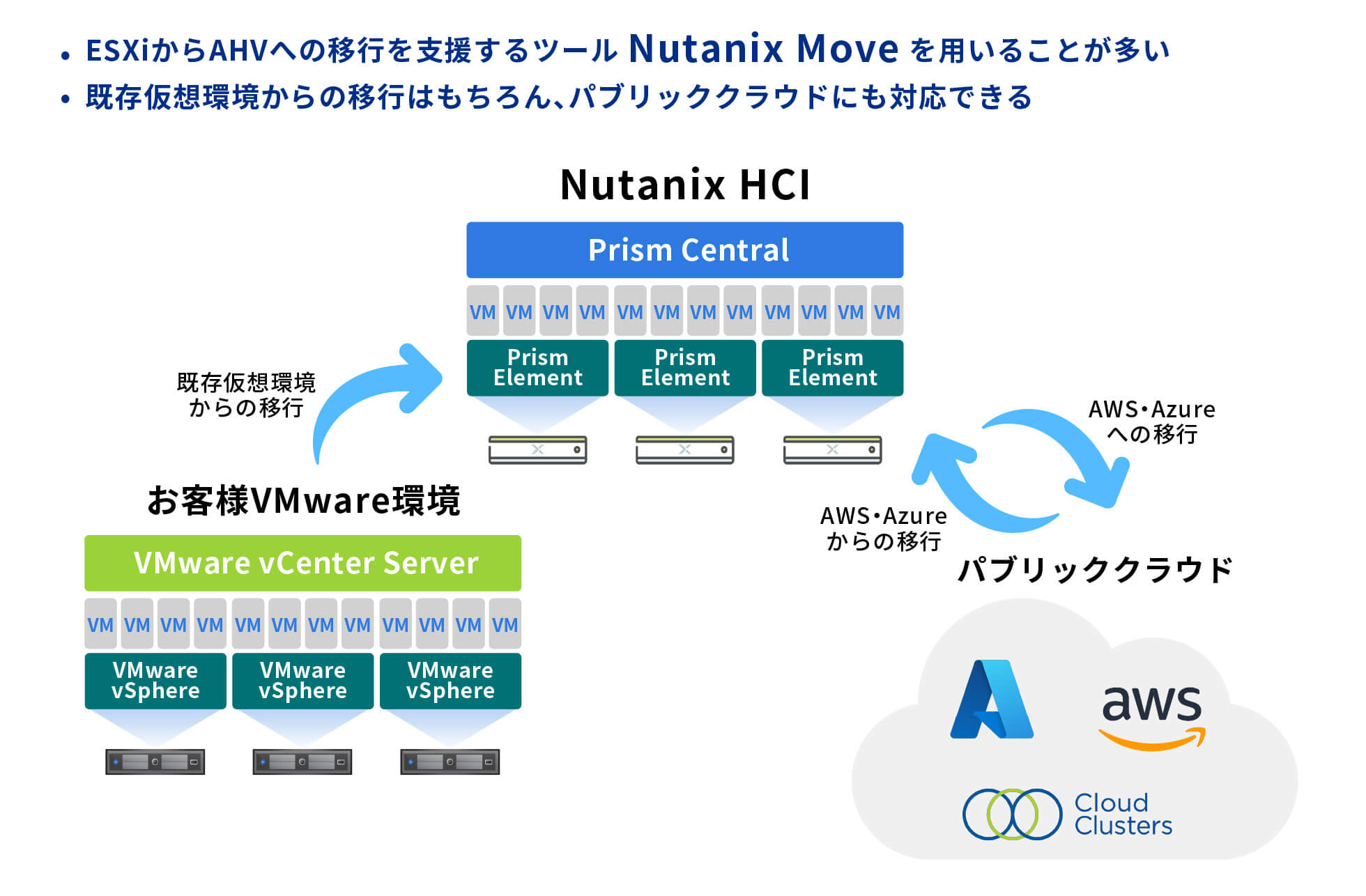

Nutanixは、無償の自動移行ツール「Move」を提供しており、ESXiやHyper-Vなど異なる環境からNutanix AHVへの移行の負担を大幅に軽減することが可能です。

オンプレミスの既存仮想環境だけでなく、AWSやAzureなどのパブリッククラウドへの移行にも対応し、数クリックの操作でシンプルな移行が可能で、バッチ処置で複数台のVMをまとめて移行することができます。また、異なるバージョンや異なる仮想化環境間での移行に対応します。

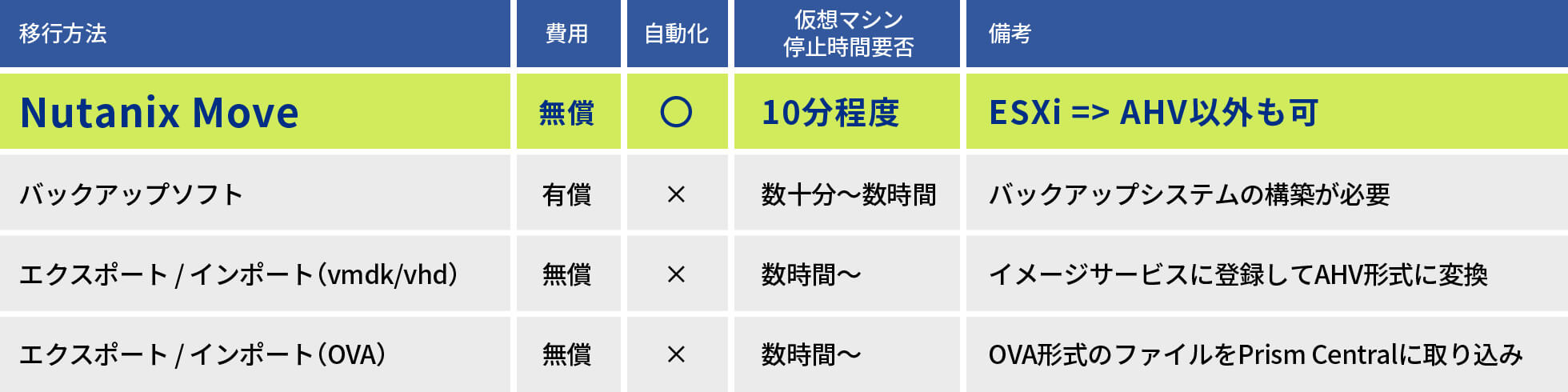

「バックアップソフト」や「エクスポート / インポート(vmdk / vhd)」「エクスポート / インポート(OVA)」などほかの移行方法と比べ、「Move」は無償で提供されており、移行作業の自動化にも対応、また、仮想マシンの停止時間についても10分程度です。

「Move」を用いた移行の流れは、大きく「環境設定」「プラン作成」「プラン実行」「カットオーバー」に分かれます。

移行元になるvCenterの情報と移行先となるAHVの情報を入力し、VMの移行ジョブを作成。必要な処理スクリプトを自動・手動で実行できるよう準備します。その上で、作成したマイグレーション計画を実行します。その際、VMごとに自動・手動の選択も可能です。

カットオーバーでは、移行が完了した際に、AHV側ではVMはパワーオフ状態となっています。「Move」ではワンクリックで移行元をパワーオフし、移行したVMをパワーオンします。IPアドレスも維持しながら移行ができるので、少ないダウンタイムでの移行を実現することが可能です。

なお、移行フェーズで知っておくべきことについては、主に「移行対象」と「移行時間とダウンタイム」の2つがあります。まず、「Nutanix Move」の移行対象として以下はサポートされていません。

・IPv6環境の移行

・IPv6環境の移行

・非英語文字のVM名

・シングル/ダブルクォーテーションを使ったVM名

・アンチウィルスソフトが稼働するWindow VM

・重複排除が有効になったゲストVM

また、実際に移行する際の移行時間とダウンタイムは次のとおりです。

・VM1台の移行時間:約20分

・VM1台のカットオーバー:約10分

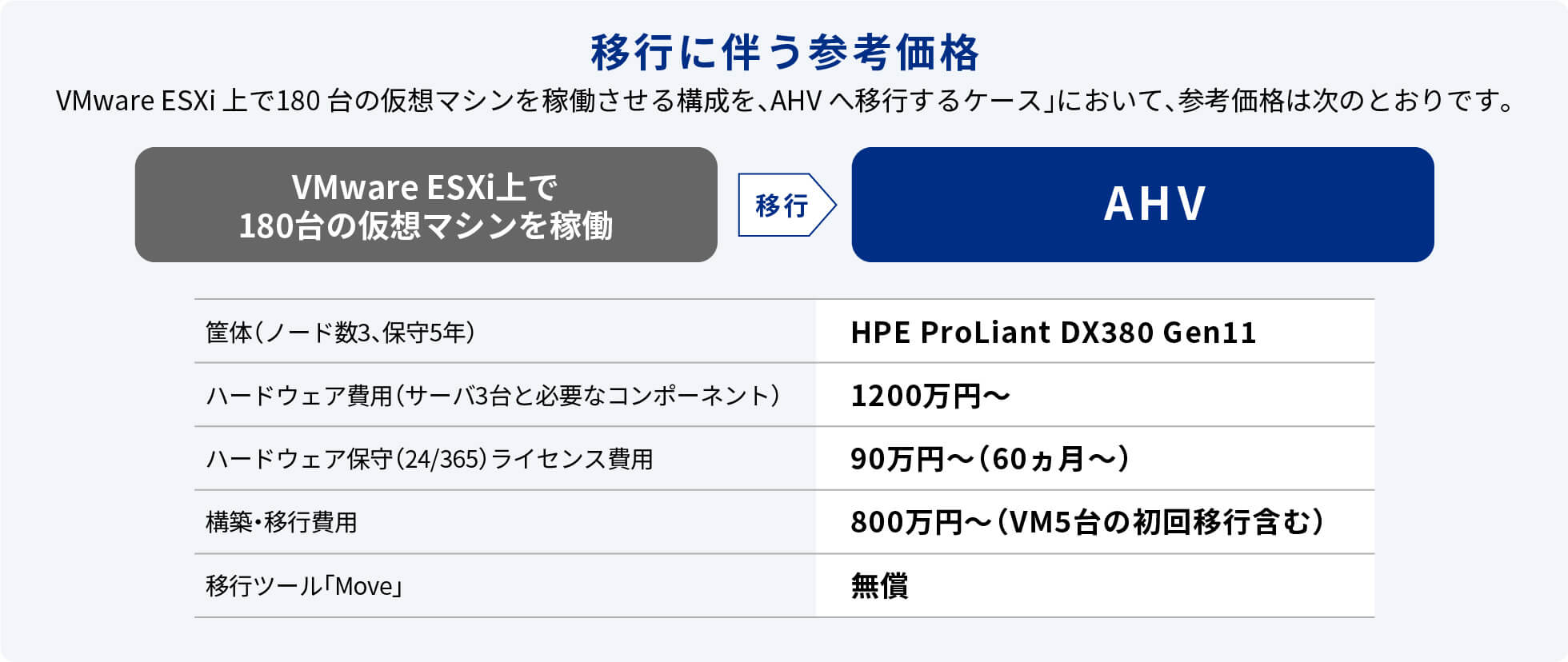

最後に、「費用面」として、本番環境の構成と参考費用を示します。参考ケースとして、「VMware ESXi上で180台の仮想マシンを稼働させており、Nutanix AHVへ移行するケース」では、筐体は「HPE-DX380 Gen11」、3ノード、保守期間5年間という条件で、ハードウェア費用はサーバー3台と必要なコンポーネントで1200万円〜、ハードウェア保守ライセンスは、90万円〜(年間)、構築・移行費用は、800万円~(VM5台の初回移行を含む)となっています。

まとめ

この記事では、「パフォーマンス課題」「新環境への不安」「移行への不安」「費用面の課題」の4つのテーマに分けてVMwareとNutanixの比較、検討のポイントをご紹介しました。

双日テックイノベーションでは、Nutanixの導入”だけ”ではなく、次世代のハイブリッドクラウド運用を見据えたお客様の“ありたい姿”実現を支援します。

Nutanixの導入やVMwareからの移行について課題をお持ちの方や、「次期ICT環境を企画段階から支援してほしい」「基盤だけでなく、セキュリティにも知見のあるパートナーを探している」「運用・保守をお任せしたい」「問い合わせの窓口を一元化したい」などの課題をお持ちの方は、お気軽に当社までお声がけください。

<関連ページ>